グレイシー柔術の最初の宿敵となった相手は、意外にも日本人ではなく、ある屈強なブラジルの原住民でした。1900年代の初め、ベレン州の中心、パラに定住したスコットランド系移民の孫、カーロス少年は、その幅広く開いた両眼と、鋭利に尖った爪を持つ敵に一切の躊躇いもなく向かおうとしていました。そう、その少年はしばしば近隣の川に生息する野生ワニと取っ組み合いをしていたのです。

カーロスはいつも刺激を求めていました。好奇心と共に物事への鋭い観察眼を持っていたのです。この観察眼により、カーロスはこの爬虫類が水中では何も見えない事、また直線的にしか泳ぐ事が出来ない事、方向を変える為には頭部を水面に突き出さなければならない事を見出したのです。鋭い牙の前面にとどまらないように戦略をたてて挑み、この危険な野獣に一度も負ける事はありませんでした。

このようなカーロス少年の数々の武勇伝は、その娘ヘイラ(ホジャーの母)の記憶によって現在に呼び起こされ、一冊の本となって出版されました。それは後に「グレイシー柔術」の名で輝かしい時代を向かえる事になる格闘技に初めて触れた、1902年9月14日生まれの男の物語なのです。

カーロスの父であるガスタオンは、少年の有り余るエネルギーに行き場を与える為に日本の友人である前田光世、通称コンデ・コマ(コマ伯爵)と呼ばれた人の元で、新しい格闘技を習わせようとしたのがきっかけでした。その格闘技に出会って以来カーロスの人生自体が、「グレイシー柔術」そのものとなっていったのです。

当時14歳、いよいよカーロス少年の伝説はここからスタート 、やがてそれは世界中の道場や格闘技のリングに浸透していったのです。

世界の各地を旅しては指導をしてきたコマ伯爵ですから、彼が育てた生徒の数は少なくはなかったはずです 。しかしその中で壮大な柔術の知識を完全に理解した上で、職業として取り入れる事が出来たのはなぜたった一人だけだったのでしょうか。

「父カーロスは、初めて柔術に触れたその日から、これから習っていくものの最も大切なところを感じ取る事が出来たのだと思います。それ故、以後80年もの長い間続くような道場を作り上げる事が出来たのでしょう」とヘイラは振り返ります。彼女は1999年からインタビューや新聞記事の収集、書籍などの調査をし、この本を編纂し始めました。

カーロスがコマ伯爵からテクニックを学ぶにつれ、1916年当時の若きグレイシーは人間としても変化し成長して行きました。それはちょうどベレンという町が一方でアマゾン川とジャングルに囲まれた、原住民がまだほとんど野生に近い生活を営む未開の危険な土地という側面をもちつつ、もう一方でヨーロッパ、日本など海外からの入り口として文化的な影響をうけ、洗練されていったのと同じようにです。

カーロスは、「柔術が私の生きる道しるべを与えてくれた」とよく言っていました。日々稽古に没頭し、テクニックの研鑽に努めたカーロスが、他の稽古仲間と比較して秀でた存在になるのにあまり時間はかかりませんでした。

カーロスの21人の子供たちの一人、ヒリオンはこう語ります。「コマ伯爵がチョークテクニックのデモンストレーションを行う際、生徒に受け手を求め、カーロスがその役割に進んで名乗り出たのですが、意外な事にコマ伯爵はそれを断り、他の生徒をテクニックの受け手に指名しました。

『君はいずれチャンピオンになる者なのです。今ここで私からチョークされる必要はないのです。』

師匠のコマ伯爵が頻繁に旅に出てしまう為、いつでも指導が受けられる状況ではなかったカーロスは、練習仲間を自ら見つけ、休みなく常に稽古を続けていました。その一人はジャシントフェッホという名の稽古仲間でした。

「驚いた事にこのフェッホと、もう一人の優秀な生徒だったロマのいずれもが、その後パラ州で柔術道場を構えることがなかったのです。その2人以外にもいた多数の生徒達も同様だった為、結局パラ州から柔術は消え去ってしまったのです・・・そして、数十年後に再び柔術をその地に持ち帰ってきたのは、ブラジル南東地域の他のグレイシー 一族の開く道場で練習していた人間でした」とヘイラは言います。

徐々に厳しくなってきていたグレイシー 一家の家計状況を打開すべく、カーロスの父は、カーロスとその弟達である、オズヴァウド、ガスタオ、ジョルジ、そしてカーロスとは11歳の年齢差の末弟、エリオらを引きつれ、まずリオデジャネイロへ、次にサンパウロ、そしてベロリゾンチへと移住を繰り返しながら、新たな土地での生活に活路を見出そうとしていました。

22歳になって初めてカーロスは柔術で生計を立て始めました。当時は、幾多の格闘技チャレンジを行っていた時期であり、新聞に以下のような広告を載せて腕自慢のチャレンジャーを求めていたのでした。

『肋骨を骨折してみたい人、どうぞカーロス・グレイシーにご連絡を!』

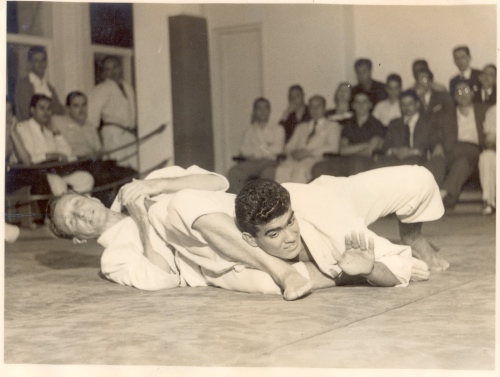

この頃がミックスドマーシャルアーツ(異なる格闘技同士の対決)の誕生の時期であり、またそれは他の格闘技を志す者たちがグレイシー柔術が主張する有効性に対して疑いの目が向けていた時期でもありました。

「カーロスは、格闘技者というよりはむしろチェスをたしなむ人のような風貌でした。警察訓練学校などに出向いて稽古をしていたようです。そんなカーロスの風貌の為、はじめのうち訓練生達はカーロスの事を誰も問題視しなかったので、カーロスは柔術の有効性を実践して見せ付けなければならなかったのでしょう」とヒリオンは語ります。

また妹のヘイラもこれに補足して「カーロスは、柔術が暴力と結び付けられる事に強く反発してました。もちろん彼が柔術で生計を立て始めた1930年代初頭には、あえて『チャレンジャー求む』といった挑発的な広告を出し、実際、筋骨隆々な者達のチャレンジを受けていましたが、当時はそれが柔術のアイデンティティーを確立させる為に必要不可欠だったからです。でもその頃には『グレイシー 一族は無敵の一族』、『グレイシー 一族なら素手でどんな問題も解決できる』などと言われるほどになっていたようですよ」とヘイラは笑いながら振り返ります。

「でも時代によってその評価は変わっていきました。たとえば70年代には柔術はスポーツの一種目として確立してきたので、もはや他の格闘技との比較でその有効性を証明する必要はなくなったのです。それは、ひとつひとつの道場が、MMAをやるか、やらないかを、異なる業種の差として選択できるようになっている現在の状況と似ています。私の父やエリオ達が、柔術の有効性を証明しようと必死に異種格闘技戦のリングにあがっていた時代ではないのです」

カーロスが、その兄弟や子供達に与えた影響は、現在の柔術愛好者たちが想像する以上に大きかったのでしょう。第一世代のグレイシーは、指導者であり、戦略家であり、またプロモーターでもあり、実践者でもあり、かつグレイシーファミリーの創造者でもありました。ヘイラの書籍はその点を明確にする意図を持って出版されたのです。

「そこに一人の男がいて、一つの職業があったということではないでしょうか。私の父の仕事は、柔術と、グレイシーファミリー、栄養学というそれぞれの要素をすべて織り込んで作ったひとつの物語だったと言えるでしょう。グレイシーファミリーというのも、また彼が作り上げた伝説であり、彼の心を具現化したものです。柔術を現在ある形に作り上げるプロジェクトは、ひとえにその 『ファミリー』という存在があってこそ可能だったのです。だからこそ柔術はこれまでも、そしてこれからも長く続いていくことが可能なのです」とヘイラは語ります。

ヒリオン・グレイシーにとって、父カーロスのいなくなった10年間は、わずかなギャップと共に多くの遺産を残したといえます。その点について彼はこう振り返ります:

「父が残した最も大きな遺産のひとつは、自らを継続して律し、それを続ける意思をもつ大切さを教えてくれた事でしょう。私は父が一日も欠かすことなくトレーニングをしていたのを実際に見てきたし、ある時期には6ヶ月の間、毎朝巨大キリスト像で有名なリオの丘に上って日の出を拝み、瞑想を行っていました。毎日、一日たりとも欠かさずにです。

父はファミリー全体の相談者・ファミリーの核でした。そして80年代には、様々なトーナメントに出場した後には、毎回必ずグレイシーファミリー全員が集まり、参加した一人一人の良かった点、悪かった点を、評価をしていました。もっとも父が亡くなって以降この習慣は少し変わってきてしまいましたが・・・。

父は一度たりとも私たちをぶったり、たたいたりせず、また悪い言葉で相手をののしることも一切ありませんでした。父はいつでも良い行いだけをしていました。それは私達にとって本当にかけがえのない教えでした」

ファミリーの最大の賞賛は、もう一つの遺産に対して向けられます。それはカーロス・グレイシーが何年もかけて数千回の研究や実験を重ね確立した栄養学、いわゆるグレイシーダイエットに対してです。体が何を必要としているかを常に確認しつつ、体の器官に有益なものだけを摂取する食事法を、彼の子供たちだけでなく親戚達や孫達にまで教えそれを徹底させたのです。

グレイシーダイエットの原則は、体内の器官に不調をもたらし、結果的に機能不全をも起こらしめる主原因とカーロスが考えた「酸性物質」の過剰な摂取を避ける事です。今から10年ぐらいの直近の出来事が、それ以前の50年間継続してきたグレイシーダイエットの功績を証明していると言うのは言い過ぎではないでしょう。グレイシーダイエットでは正しい食品の組み合わせによって栄養物質のバランスを整え、食事のPHバランスを極力中性に整えるのです。

ヘイラが父の物語を記述するにあたり最も気にしていたことは、このようなカーロスの栄養学に関しての記述を少なくなる事でした。それはカーロスの功績の一部を軽視している事になるからです。

「父は、現代でこそ広く認知された発見、例えばパパイヤやにんじんに多く含まれるカロチンの有用性、フリーラジカルや分子整合栄養(オーソモレキュラー)医学の概念を予測していました。またアサイーやスイカのジュース、ココナッツ水、ビタミンを常用食品として摂取した先駆者でした。」と彼女は強調しています。

「まだ誰も栄養素について注目していなかった頃、父は試合に備えるエリオに赤身の肉の摂取させないことが有効であると気づきました。なぜなら肉類は瞬発的なパワーを与えてくれるものの、長時間の耐性は与えてくれないからなのです。

その効果についてはあまり多くを言う必要はないでしょう。なぜならエリオ叔父さんは、1955年に自身よりずっと若くて元気なヴァウデマー・サンタナ選手と3時間40分もの長期戦を戦い抜いたんですから」

このスコットランド系移民の子孫にとっての「栄養と生活」という興味はランダムではなかった。これから繁栄を迎えようとしている新たな格闘技の専門家は、前近代的な医学への懐疑心をもちつつ、その独自の食事方法を取り入れながら、自分の仕事の用具とも言うべき自らの肉体のケアを行っていたのです。

カーロスには4、5回の記憶に残るような戦績があります。最後の頃の戦いの一つが1931年のフフィノ戦であり、もう一戦はリオデジャネイロでのカポエラの使い手、サムエルとの純粋なバーリトゥード(ノールールの決闘)です。「劣勢の最中、サムエルは必死のあまり父の急所を握ってまで抵抗しようとしたんですよ!」とヒリオンは語ります。

そしてもう一つの最も有名な死闘は、1924年サンパウロにて開催された日本対ブラジルの歴史的決戦です。相手は自ら日本の柔術の代表者と称する大森ゲオ(?)でした。この戦いが最も記憶に残るカーロスの戦いだったのです。

3分1ラウンド制の第3ラウンド終盤、カーロスは相手に脱出不可能な腕関節技を仕掛け、同時にレフリーの顔色を伺いました。レフリーは「そのまま技を仕掛け続けろ」と伝えたのでカーロスは相手の腕を壊してしまったのです。その後わずかに動揺し集中力の乱れたカーロスを相手は試合終了間際にテイクダウンしたのです。

結局その試合結果はお互いを讃えながら引き分けとなりました。当時の試合はタップアウトか失神のみによって決着がつけられるのが当然でした。しかしこの戦いで忘れる事の出来ない瞬間がありました。それはサンパウロからやってきた応援団が、 カーロスがアームロックで相手の腕を完全に極めるやいなやリングに向かって帽子を投げ込んだ行為でした。

「父のアームバーで勝負は決まっていた」とヒリオンは父を賞賛して言います。

「相手が警戒していない状態で関節技を極める事は当たり前ですが、あの時父は相手にあらかじめ警告を与えていたのです、『私はアームバーを極めるよ』と。そこで相手は腕を縮めて防御しました。その時に、相手が防御をしていても腕を極められるアームバーのテクニックを生み出したのである。相手を不利な状態に追いつめていくことで、自分より体力で勝る相手をも打ち負かすことを可能にする技術、ブラジリアン柔術の完成度を高めていく作業の始まりだったのではないかと、私は考えています」